基于“五有四化”主題式探究課例——《霧》

發布:地理教研組 來源:未知 日期:2022-04-11 人氣:

課標分析

本節內容所對應的課程標準內容是自然地理基礎部分“運用示意圖,分析鋒、低壓(氣旋)、高壓(反氣旋)等天氣系統,并運用簡單天氣圖,解釋常見天氣現象的成因”和“運用示意圖,說明氣壓帶、風帶的分布,并分析氣壓帶、風帶對氣候形成的作用,以及氣候對自然景觀形成的影響”。

考情分析

霧是一種常見的天氣現象,是水汽凝結的結果,對人類活動影響較大。高考題常常以生活中的霧為背景材料,考查大氣的受熱過程、大氣運動、常見天氣系統、洋流等知識,多以選擇題的形式出現。試題著重考查學生獲取、解讀信息和調用、運用知識解決實際問題的能力,結合生活實際命制符合試題符合新高考的方向,也契合了考查生活中的地理的理念。

學情分析

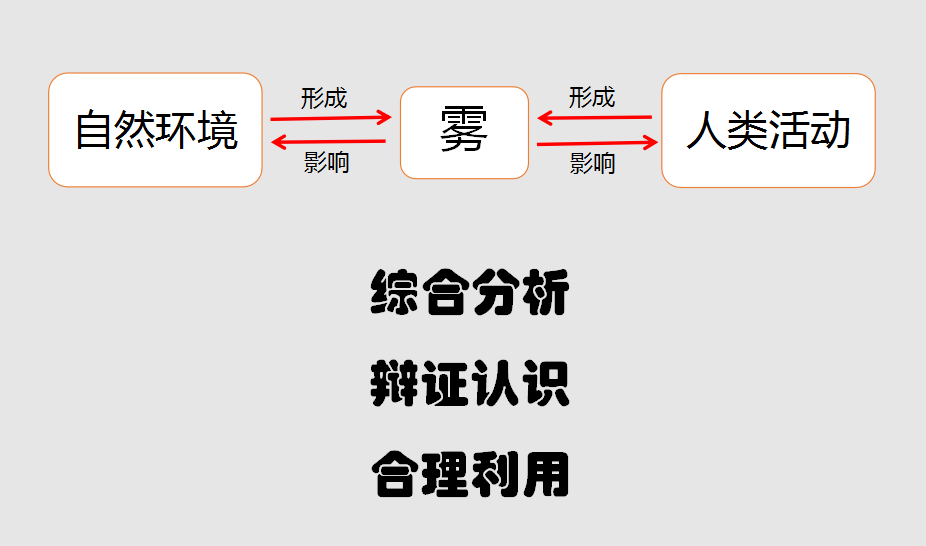

霧是常見的天氣現象,但是其形成具有區域特征,分析霧的形成對學生區域認知和綜合思維要求很高。同時,在不同尺度的空間范圍內,涉及的區域要素又有變化,對學生思維能力要求高。同時,霧的影響既有消極方面的,又有積極方面的,要求學生具備辯證思維能力。區域認知、綜合思維、地理空間思維、辯證思維是學生相對薄弱的地方,所以針對這些薄弱環節,展開探究,能夠提高學生的思維品質,落實地理核心素養的培養。

教學重難點

重點:理解不同時空尺度下,霧的形成原因。

難點:霧對地理環境的影響。

教學目標

區域認知:通過空間尺度與認知矛盾的情境問題轉化,了解不同尺度不同區域霧的形成原因。

綜合思維:運用圖、文等資料,結合探究活動分析霧的形成過程。

地理實踐力:通過設計霧的利用措施,掌握利用自然資源的思路。

人地協調觀:辯證地認識霧對地理環境的影響,樹立因地制宜利用資源的人地協調觀。

教法學法

教法

情境教學法:創設教學情境,激發學生學習興趣,提高學生的內驅力,切實提高課堂教學效率。

主題探究法:設計探究問題,引導學生合作探究,落實課標要求,培養地理核心素養。

學法

查找資料法:課前布置任務,讓學生結合熟悉的降雨的概念,辨析霧、露、霾和云。

合作探究法:全班分為三個大組,通過分組討論、合作交流、展示分享,培養學生的團隊意識和競爭意識。

設計思路

本節課,分為三部分。第一部分為概念辨析,從學生熟悉的降雨出發,讓學生結合生活體驗,辨析霧、露、霾和云。第二部分選用空間尺度由大到小的三個情境,通過問題鏈條,落實霧的時空分布特征及形成條件。第三部分,選取納米布沙漠沿岸的濃霧,通過問題引導學生分析霧對地理環境的影響,并思考如何對霧進行利用。在情境中,通過不斷設問,引導學生自主學習、合作學習、探究學習,解決單個問題的同時,完成對霧這一天氣現象的完整探討。

教學過程

01

情境引入

一杯冒著“熱氣”的水,這個熱氣是什么?怎么產生的?

02

環節一:概念辨析

1、檢查學生課前自主學習內容:

降水的形成條件

逆溫現象

辨析霧、露、霾和云

2、根據學生的回答進行補充

03

環節二:霧的形成條件

情境呈現:依次呈現中國、四川盆地、東江湖三個由大到小的案例,通過設問引導學生分析霧的形成條件。

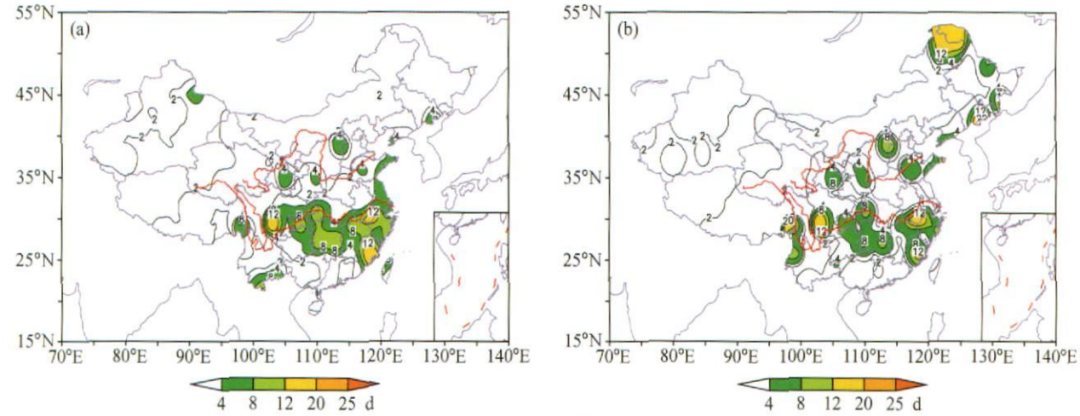

材料一:下圖為我國各季節霧日分布情況。

問題1:說出我國霧日的季節差異并分析原因。

問題2:據圖描述我國霧日的空間分布特征并分析原因。

材料二:下圖為四川盆地地形圖。

問題3:分析四川盆地多霧的原因。

材料三:湖南郴州霧漫小東江位于東江湖的下游,從東江大壩起,全長12公里左右。每年的4月—10月,在江面上會升起層層薄霧,漫蓋在小東江的江面,景色優美,猶如仙境。

問題4:分析夏季霧漫小東江景觀經常出現的原因。

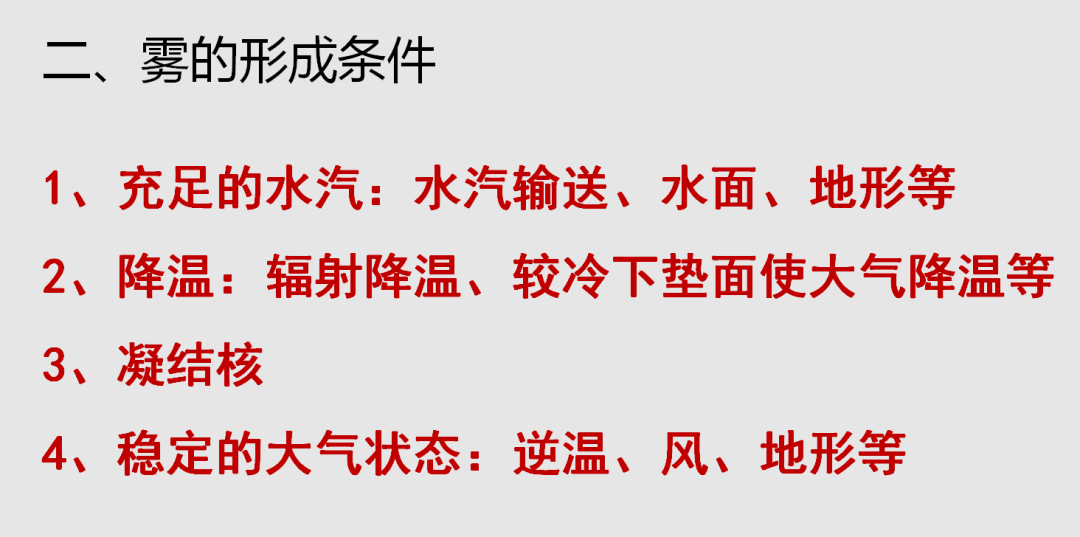

總結:霧形成的條件

04

環節三:霧對地理環境的影響與利用

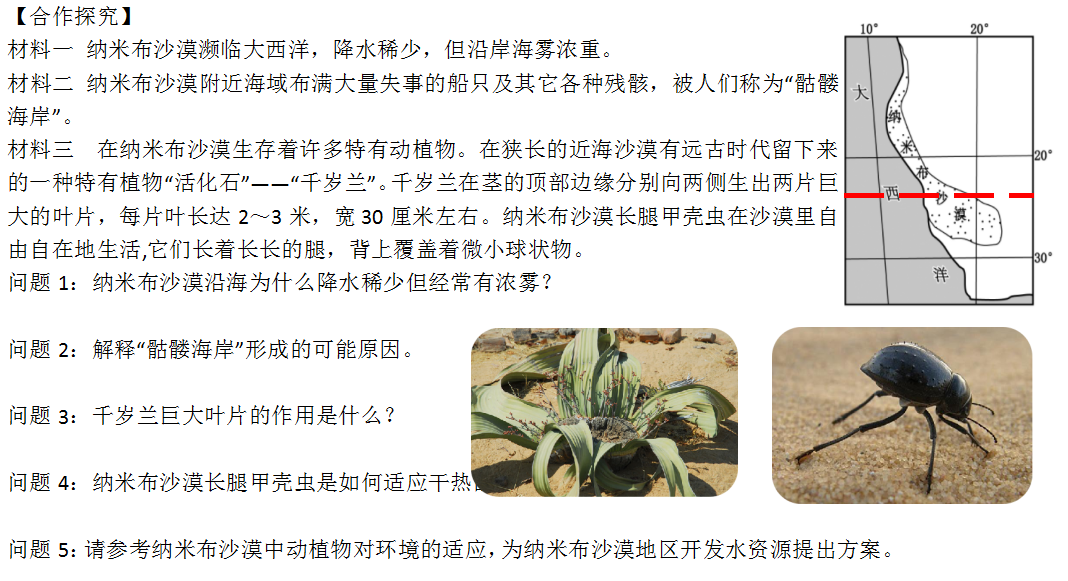

情境呈現:選擇納米布沙漠濃霧與航海、動植物的案例,通過設問,引導學生探究霧對地理環境的影響與利用。

播放視頻:捕霧網

課堂總結

教學反思

本節內容旨在希望通過探究案例情境,引導學生分析地理問題,總結地理原理,認識影響與利用。整堂課呈現了四個地理情境,通過九個設問,將這些情境串聯起來。在探究問題的過程中有自主學習和合作學習兩種形式,充分調動了學生的積極性。同時,情境材料多樣性,有分布圖、地形圖、區域圖、景觀圖、文字等多種形式,學生需要從材料中提取信息,解決問題,有利于地理關鍵能力的培養。并且,通過霧這個主題的深入探究,學生對類似的云、露等其他天氣現象均有了正確地認識及分析思路。

案例及設問具有一定的難度,在課堂中教師的而引導非常重要,需要細致地聽取學生的回答,仔細地觀察學生的討論,及時地給與恰當的反饋和引導。(作者:楊夏)